2025年秋ドラマ『良いこと悪いこと』。

鷹里小学校の同窓会をきっかけに始まった、

“忘れられた7人目の友達”をめぐる記憶と罪のミステリー。

6話放送を前に、これまで明らかになった5つのポイントを整理しておこう。

① 博士の存在と考察

――“7人目”の友達は誰なのか、博士とは誰なのか

『良いこと悪いこと』第5話で最も衝撃的だったのは、

ついに“博士”という人物の存在が明確に示されたことだ。

ちょんまげがパソコンで何かを探していたあのシーン。

彼がアクセスしていたのは、かつて通っていた鷹里小学校のホームページ。

しかし、それはただの学校サイトではなく――

ちょんまげと博士が小学生の頃に一緒に作ったホームページだった。

タイトルは「ようこそ、鷹里小の森へ」。

そしてその“森”という言葉が、物語の中心へと繋がっていく。

「森」という名前の意味

博士は、チャットを通じてちょんまげと再会を果たした。

そのやり取りの中で浮かび上がるのが、

花音の担任・森先生=博士説だ。

ちょんまげが第4話で手にしていた「ホームページ・クリエイター」という本。

あの本こそ、過去と現在をつなぐ伏線。

つまり博士はちょんまげだけが覚えている「忘れられた7人目」

「ようこそ鷹里小の森へ」というサイト名は、

まさにそのまま“森先生”の存在を示していたのだろう。

掲示板の最新投稿は2022年。

キング(高木)の娘・花音が入学した年。

博士が再び動き出したタイミングとしては、あまりに出来すぎている。

博士=森先生。

そして彼は、かつての罪を見届けるために学校へ戻ってきたのかもしれない。

博士=ターボーの兄弟説

一方で、もうひとつの説がある。

それは「博士はターボーの兄弟」説だ。

ターボーの家は裕福で、漫画やゲームが揃っており、

自然と友達が集まる“みんなの遊び場”だった。

そして、知識の豊富な兄が“博士”と呼ばれていた可能性。

もし博士がターボーの兄だったのなら、

6人が忘れてしまっても無理はない。

それは友達の“兄”という立場ゆえの曖昧な記憶だからだ。

さらに、もしターボーがすでに亡くなっているのなら――

博士は弟の死をきっかけに、復讐心を抱いているとも考えられる。

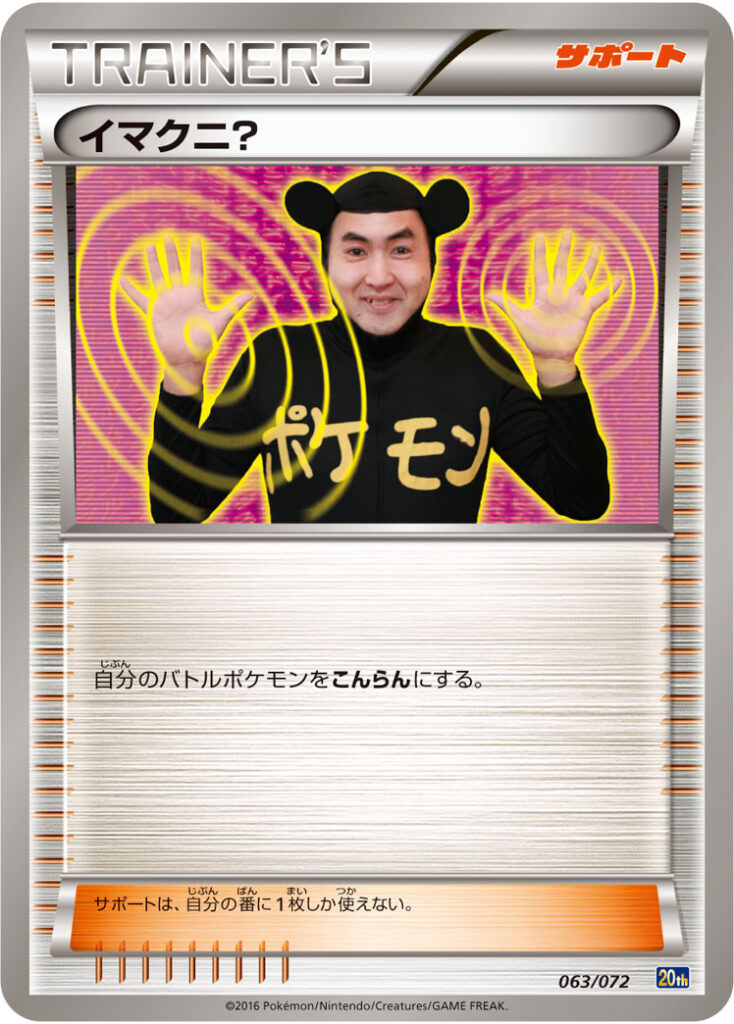

博士=イマクニ説

そして、もう一つ浮上しているのが“イマクニ=博士説”。

イマクニが経営するバーには、

漫画、ゲーム、そして子どもの頃を思い出させる玩具が並び、

まるで“7人目の家”を再現したかのような空間となっている。

イマクニ自身、小学生時代からゲームや漫画を多く集めていたと考えられる。

当時も仲間たちの溜まり場になっていたとすれば――

彼こそが博士だった可能性もある。

ただし、6人にとってイマクニは“友達”ではなかった。

あくまで“場所を提供してくれる人”。

だから、記憶の中から自然と抜け落ちてしまったのではないか。

そして、イマクニのバーに飾られていた“昆虫採集の絵”。

あの絵こそ、博士=イマクニを示す象徴のようでもある。

ここまで3つの“博士”像が見えてきたが、

物語が進むにつれて浮かび上がるのは、

イマクニという存在の異質さだ。

彼は事件を“混乱(こんらん)”させる。

その名前通り、「イマクニ?」のカードの効果のように――。

次章では、このイマクニが持つ“もう一つの立ち位置”について掘り下げていく。

詳しくはこちら

② イマクニの立ち位置

――“混乱”をもたらす掻き乱す者、そして“7人目”への導き手

ここまで3つの“博士”像が見えてきたが、

物語が進むにつれて浮かび上がるのは、

イマクニという存在の異質さだ。

彼は事件を“混乱(こんらん)”させる。

その名前通り、「イマクニ?」のカードの効果のように――。

ここでは、このイマクニが持つ“もう一つの立ち位置”について掘り下げていく。

■ イマクニは“博士”ではなく“掻き乱す者”

第5話までを通して最も不気味な存在感を放っているのがイマクニだ。

一見、陽気で飄々としているが、

どこか周囲を“見透かしている”ような目をしている。

そして、彼のバーには漫画やゲームが並び、

まるで小学生時代の秘密基地を再現したかのような雰囲気を醸し出している。

おもちゃで溢れているこの空間こそ、過去と現在を繋ぐ“記憶の部屋”のようにも見える。

イマクニのバーには、

古びた写真、幼少期に描かれたような絵、

そして意味深な“昆虫採集”の絵が飾られている。

これらはあまりに博士を思わせる要素だ。

だが、そこには意図的な“ミスリード”が仕掛けられているようにも見える。

イマクニは、博士のように「記録者」でも「復讐者」でもなく、

“掻き乱す者”として、物語の空気そのものを操作している。

■ 「イマクニ?」という名前の意味

このドラマにおいて、名前は単なる記号ではない。

“イマクニ?”という名は、現実のカードゲームでも知られており、

その効果は「こんらんさせる」。

つまり――場を乱す。

イマクニもまた、この物語の中で“混乱”を生み出す存在だ。

彼が言葉を発するたび、登場人物たちは過去を思い出し、疑心を抱き、

真実が霧のように遠のいていく。

そして、その混乱にはもう一つ意味がある。

視聴者自身をも“混乱”させる仕掛けだ。

イマクニのプロフィールには「山」「森」など、

“クマ”や“博士”を連想させるキーワードが散りばめられている。

昆虫、ポケモン、ゲーム――。

すべて博士を想起させるモチーフだ。

だが、それは本物の手がかりではなく、

視聴者の思考を意図的に撹乱するための“ヒントのような罠”。

イマクニは犯人ではない。

ただ、真実へ近づくための“ノイズ”を放つ存在なのだ。

イマクニは「犯人」ではなく、「真実へ導くための混乱」。

その“混乱”こそが、過去の罪を暴く唯一の道。

■ イマクニが見ている「今」

大人になった過去の友達が再び集まった今、

イマクニは何も知らないように振る舞っている。

しかし、彼の一言一言には意味がある。

「みんな、あの頃のこと覚えてる?」

「忘れるのも才能だよ」

一見、軽い冗談のように聞こえるが、

それは“忘れたふりをしている友達”への鋭い皮肉だ。

イマクニは、いじめる側でも、いじめられる側でもなかった。

彼は“第3者”としてその場を見ていた。

そして今も、その続きを観察している。

■ イマクニという存在の役割

イマクニは、“7人目”を直接傷つけた犯人ではない。

だが、事件のすべてを見ていた“目撃者”であり、

真実を曖昧にする“混乱の象徴”でもある。

博士が過去を「記録」しているなら、

イマクニは現在を「揺さぶる」。

彼は真実を語らない。

ただ、登場人物たちの記憶を少しずつ崩していく。

③ ドの子は誰か

――忘れ去られた最初の犠牲者、記憶の底に沈んだ“音”

博士、イマクニ、そして6人の同窓生。

それぞれの過去が少しずつ明らかになる中、

もうひとつの存在が浮かび上がってきた。

それが「ドの子」だ。

第4話で初めてその名が登場したが、

“どの子”とは別に字幕表記された「ドの子」は、

一文字違いでありながら、まったく別の人物を指している。

この違いこそが、物語の“真の始まり”を示す鍵となる。

■ 「どの子」と「ドの子」――2人の“標的”

物語を普通に見ているだけでは気づかないが、

第4話では字幕で「どの子」と「ドの子」が明確に使い分けられている。

“どの子”とは、のちにいじめの標的となる猿橋園子(さるはし・そのこ)のこと。

一方、“ドの子”は、その前にいじめの矛先を向けられていた別の少女だ。

ちょんまげがキングたちのグループに入れてもらうため、

いじめに加担する場面があったことを思い出してほしい。

そのとき壊されていたのは――ピアノの工作。

音楽、ピアノ、そして“ド”。

この符号が偶然とは思えない。

■ 「ドレミファソラシ」と“音階”の暗示

“ドの子”という名前は、単なるあだ名ではなく、

“ドレミファソラシ”の最初の音――「ド」を意味しているのではないか。

もしそうなら、「ドの子」はいじめの連鎖の始まり(第一音)。

つまり、彼女こそが最初の犠牲者だった可能性がある。

そしてその後、いじめの対象は“どの子”こと猿橋園子へと移っていった。

まるで音が次の音階へ移るように、

ターゲットだけが少しずつ“順番に”変わっていったのだ。

■ なぜ「ドの子」を誰も覚えていないのか

5人の中に“ドの子”の記憶を持っている者は誰もいない。

それは彼女が転校してしまったからか、

あるいは――いじめを苦にして自ら命を絶ったのか。

どちらにせよ、彼女の存在は“最初に消えた子”として、

25年前の記憶の底に沈んでしまった。

「ドの子」は、物語のいちばん最初の犠牲者。

彼女の消失こそが、すべての“悪いこと”の始まりだった。

■ “ドの子”の正体候補

考察班の間では、いくつかの候補が挙がっている。

- 佐竹亜由美

→ ピアノ柄のトートバッグを持っており、

第5話の回想で“どの子(猿橋)”の背後から歩き出す演出が意味深。

いじめの“引き継ぎ”を示唆しているようにも見える。

- 土屋ゆき(旧姓:塙)

→ 旧姓の「塙(はなわ)」を分解すると“土(ど)の高(こう)”。

つまり“ドの子”という隠語のような言葉遊びが隠れている。

さらに、彼女のセリフ「誰かに恨まれてんじゃない?」は

まるで自分自身を指しているようにも聞こえる。

どちらの可能性も消えず、

どちらも“7人目”ではなく“最初の犠牲者”として成立する。

“ドの子”は、博士でも、7人目でもない。

だが、彼女の存在がなければこの物語は始まらなかった。

“ド”――それは物語の最初の音であり、最初の罪の音。

彼女を忘れたことこそが、

6人が背負う“最初の悪いこと”なのだ。

詳しくはこちら

④ 犯人は単独ではない可能性が

――絡み合う恨みと罪、そして“集合的犯人”という構図

ここまでの考察で見えてきたのは、

この事件が“ひとりの犯人による復讐劇”ではないということだ。

博士、イマクニ、校長そして“ドの子”――。

それぞれが異なる立場と動機を持ちながら、

同じ“過去のいじめ”という一点で繋がっている。

つまり、『良いこと悪いこと』という物語の本質は、

「誰が犯人か」ではなく、「全員がどこまで加担しているか」にある。

■ “集合的罪”というテーマ

このドラマの中で最も重く響くのは、

“忘れた”という行為そのものが罪であるという構図だ。

いじめに直接手を下した者。

それを黙って見ていた者。

そして、何も知らなかったふりをしていた者。

全員が“被害者”であり、同時に“加害者”でもある。

これこそが、6話以降の焦点になる。

■ 複数の恨みが交錯する

博士=森先生は、忘れられた7人目としての怒りを抱えていると仮定すると。

イマクニは、事件の真相を知りながらも語らない“観察者”として、

時に真実を掻き乱しながら、6人の反応を探っている。

一方で、“ドの子”の存在は、

この連鎖の原点――いじめが最初に生まれた瞬間を象徴している。

つまり、博士の怒り、イマクニの沈黙、ドの子の悲劇。

この3つの感情が“層のように重なり合い”、

複数の人物が異なる動機で動いている構図が見えてくる。

■ “犯人”という言葉が意味を失う

第5話以降、登場人物たちはそれぞれ別の行動を取り始めている。

ちょんまげは真相を探り、

校長は過去を否定し、

キングは過去と現在の境目に立ちすくむ。

誰もが“何かを知っている”ようで、

“知らないふり”をしている。

つまり、この物語では「犯人」という明確な線引きは存在しない。

それぞれが自分の“良いこと”と“悪いこと”を抱え、

罪の連鎖の中で揺れ続けているのだ。

■ “悪いこと”のリレー

ドの子のいじめ、博士の忘却、イマクニの混乱――

それぞれの“悪いこと”は、25年をかけてリレーのように受け継がれている。

この構図が示しているのは、

単独犯ではなく、「複数の罪の連鎖」。

誰かひとりの復讐ではなく、

“誰かの悪意”が次の人の“後悔”を生み、

その後悔がまた別の“悪いこと”を引き起こしている。

その果てに生まれたのが、今起きている事件なのだ。

■ 結論

よって犯人は、ひとりではないと予想する。

だが、それは“複数の人間が共犯関係にある”という意味ではない。

むしろ、全員が少しずつ加害と被害を共有しているという意味だ。

“良いこと”のつもりでやった行動が、

誰かにとっての“悪いこと”になる。

このドラマのタイトルが示す通り、

事件の真相は「善悪の曖昧さ」そのものにある。

こう考えた時次の犠牲者は誰になるか考察をする

⑤ 4人目の被害者は?

――校長・大谷が動いた夜、再び“悪いこと”が始まる

第5話のラスト、緊迫した展開の中で

最も印象的だったのは――校長・大谷の行動だ。

博士と思われる人物と電話を交わし、

そのまま車へと乗り込むシーンで物語は幕を閉じた。

そして次回予告では、

「4人目の被害者が――」という文字と、

不穏に映し出される“ある人物の後頭部”。

ついにまた一人、“何かが起こる”気配が漂っている。

このタイミングで、誰が狙われるのか。

■ 校長・大谷が“次の駒”になる可能性

最も直接的な予想は、

4人目の被害者が校長・大谷自身であるという線だ。

彼女は過去の“鷹里小のいじめ”を把握していた可能性が高く、

その事実を隠したまま校長という立場にまで上り詰めていた。

犯人にとって、それは決して許せない存在だろう。

さらにアルバムや映像の件でも、

大谷は明らかに犯人に誘導されて動いていた。

電話の中での「もうやめましょう」という言葉。

それは、共犯者として動いてきた彼女が、

罪悪感から抜け出そうとした瞬間を意味している。

■ 森先生(博士)と大谷の関係

“博士=森先生”説を前提に考えると、

第5話の電話シーンには明確な意図が見えてくる。

森先生は、大谷校長との通話をあえて“記録”として残している。

つまり博士は、自分が復讐者であることを隠していない。

それどころか、脅しの材料として利用している可能性が高い。

大谷は、博士に協力しながらも次第に恐怖と罪悪感に苛まれ、

「もうやめたい」と告げた。

だが、その瞬間――博士は彼女を切り捨てた。

■ 4人目=「メイン人物」ではなく「裏の人物」

猿橋(どの子)が勤める週刊アポロの編集長もまた、

この事件に深く関わっている可能性がある。

どの子が殺人事件の記事を書こうとした際、

編集長は「そんなの記事にならない」と拒んでいた。

まるで“何かを知っている”ような態度だった。

さらに第5話では、編集長が仕事を休んでいた。

これは単なる偶然ではなく、

過去の真実を知る者が恐れて身を隠しているサインなのかもしれない。

■ もうひとつの可能性――4人目=犯人

一方で、もうひとつの可能性として浮上しているのが、

4人目の被害者が“犯人自身”であるという展開だ。

犯人が殺されたように見せかけ、

実際には生きている――そんな“偽装死”のトリック。

これは、ターボーが死んでいたと仮定されたときの“入れ替わり構造”に似ており、

視聴者の推理を混乱させる意図が感じられる。

■ 第6話へ

博士は、もう過去の人ではない。

“教師”として学校に残り、

共犯者を裁き、罪を暴いていく。

「良いこと悪いこと」――

その境界が、いよいよ完全に崩れようとしている。