はじめに:なぜ「本」が必要なのか

アートを学ぶ上で、デッサンや制作の実技はもちろん大切です。しかし、現代のアーティストに求められるのは「描ける」だけでなく、「語れる」「考えられる」力です。自分の作品をコンテクストの中で位置づけ、歴史や社会との関わりを説明できることが、プロとして活動するうえで重要になります。そのためには、知識を広げ、批評的な視点を養うことが欠かせません。

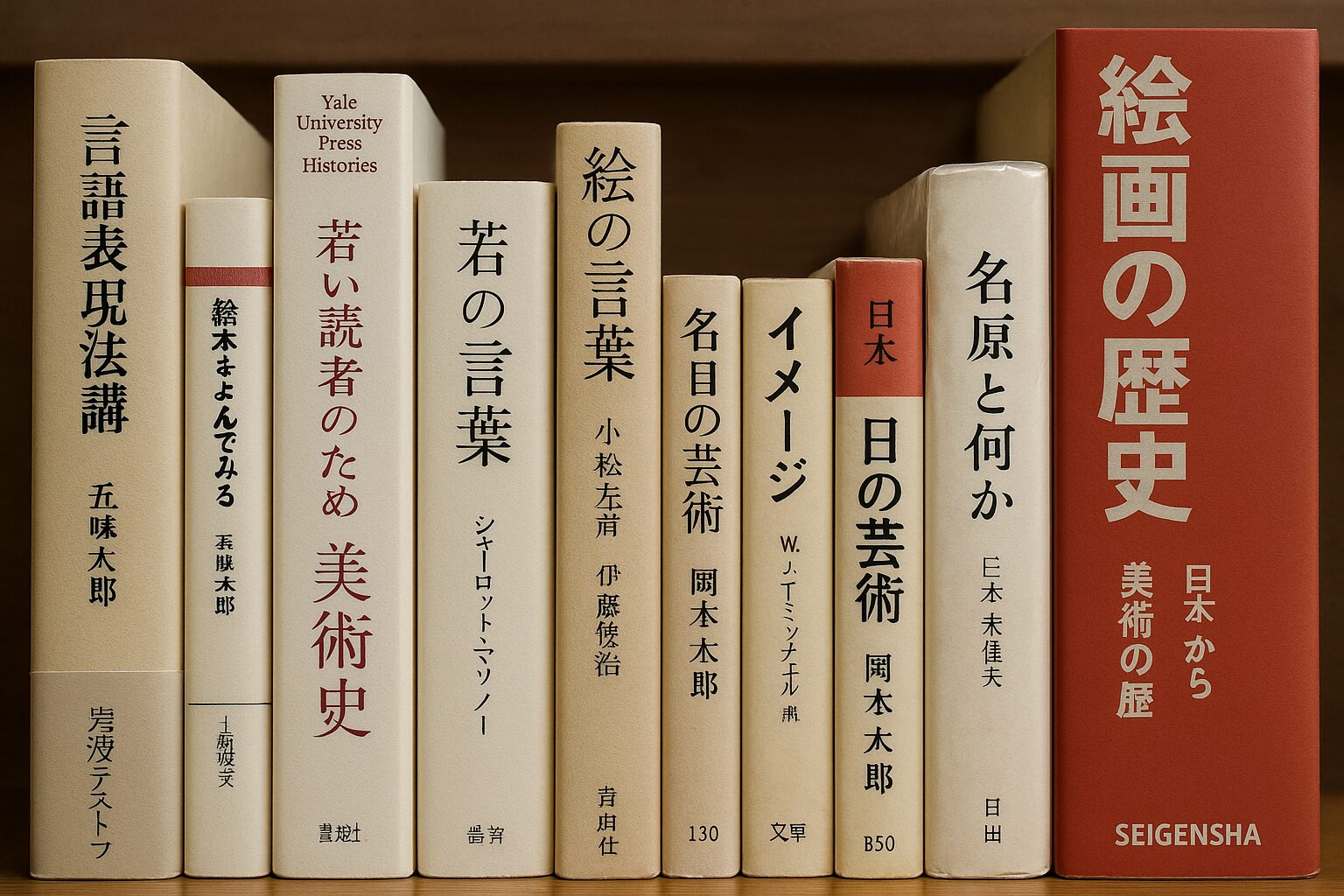

ここでは、美大生や画学生が在学中から読んでおくと大きな力になる10冊を紹介します。

1. 『言語表現法講義』

著者:加藤典洋(1948–2019)/出版社:岩波書店

概要+著者紹介

加藤典洋は文芸評論家・翻訳家であり、現代文学論や思想評論において高く評価された人物。本書は文章の構造や修辞、言葉の使い方を体系的に解説する講義録的内容で、文学研究だけでなく、エッセイや評論執筆を志す人にも向けられています。文体やリズム、語彙の選び方といった「表現の精度」にこだわった一冊です。

作品制作や学びへの活かし方

美術作品の解説文やポートフォリオは「伝える力」で完成度が変わります。この本で学べるのは、単なる文章の作法ではなく、言葉を通して思考を整理する技術。作品のコンセプトやテーマを第三者に正確かつ魅力的に伝えるための基盤になります。

2. 『絵本をよんでみる』

著者:五味太郎・小野明/出版社:平凡社

概要+著者紹介

五味太郎は『きんぎょが にげた』などで知られる絵本作家。小野明は編集者・批評家として絵本文化に関わってきた人物。本書では、絵本の構造、絵と言葉の関係、読み手との対話の仕方などを、実例を交えながら解説しています。

作品制作や学びへの活かし方

イラストやビジュアルストーリーテリングを学ぶ学生にとって、絵本は構成や間の取り方の宝庫。本書を通じて「絵と言葉の相互作用」を理解すれば、グラフィック作品や映像作品にも応用できます。

3. 『若い読者のための美術史』

著者:シャーロット・マリノー/翻訳:下田明子/出版社:すばる舎

概要+著者紹介

著者は美術教育や文化史に詳しいライター。本書は古代から現代までの美術史をやさしい言葉と豊富な図版でまとめた入門書。Yale University Pressの「Little Histories」シリーズの一冊です。

作品制作や学びへの活かし方

美術史が苦手な学生でも流れをつかみやすく、他の専門書に進むための「地図」として使えます。作品制作の参考資料探しの起点にも最適。

4. 『宇宙船地球号操縦マニュアル』

著者:バックミンスター・フラー/翻訳:芹沢高志/出版社:ちくま学芸文庫

概要+著者紹介

フラーは20世紀を代表する発明家・思想家で、ジオデシックドームの設計や未来都市構想などで知られます。本書では地球を「宇宙船」にたとえ、人類全体の生存と発展のための知恵を提案しています。

作品制作や学びへの活かし方

環境芸術や社会彫刻など、アートと社会課題を結びつける発想の源泉に。テーマ設定やリサーチの広がりに直結します。

5. 『今日の芸術』

著者:岡本太郎/出版社:光文社知恵の森文庫

概要+著者紹介

戦後日本を代表する芸術家・岡本太郎が、1961年に発表した芸術論。「芸術は特別な人のものではない」「日常にこそ創造がある」という思想が貫かれています。

作品制作や学びへの活かし方

スランプ時や自信を失ったときに読み返すと、「自分らしく作る」勇気を与えてくれる。挑戦的な作品を作る後押しになります。

6. 『絵の言葉』

著者:小松左京・高階秀爾/出版社:青土社

概要+著者紹介

小松左京はSF作家、高階秀爾は美術史家。本書は二人の対談形式で、絵画や美術批評をめぐる多角的な議論を展開しています。

作品制作や学びへの活かし方

異分野の視点が交わることで、作品を別角度から読み解く力が養われます。批評的思考を鍛えるのに有効。

7. 『イメージ』

著者:W.J.T.ミッチェル/翻訳:伊藤俊治/出版社:青土社

概要+著者紹介

アメリカの批評家ミッチェルによる、現代のビジュアルカルチャー論の基礎書。写真、映画、絵画、広告など、あらゆる「イメージ」の社会的意味を論じます。

作品制作や学びへの活かし方

現代美術やメディアアート志向の学生に不可欠。SNS時代における「見られる」意識を作品に反映できます。

8. 『名画とは何か』

著者:ケネス・クラーク/翻訳:富山太佳夫/出版社:ちくま学芸文庫

概要+著者紹介

英国の美術史家クラークが、「名画」とされる条件や背景を歴史的に検証。社会的評価と芸術的価値の関係に迫ります。

作品制作や学びへの活かし方

作品の価値を相対化し、自分の美意識を客観的に見直す訓練に。

9. 『美術の物語』

著者:E.H.ゴンブリッチ/翻訳:中山公男ほか/出版社:河出書房新社

概要+著者紹介

1950年に初版が刊行され、世界で広く読まれる美術史の名著。美術を「人間の物語」として語り、初心者にもわかりやすい構成。

作品制作や学びへの活かし方

制作の歴史的背景を理解することで、自分の作品をより大きな流れの中に位置づけられます。

10. 『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』

著者:デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード/翻訳:木下哲夫/出版社:青幻舎

概要+著者紹介

現代美術家ホックニーと批評家ゲイフォードによる対談形式の美術史。旧石器時代からデジタルアートまでを網羅し、「絵を描くこと」の本質を探ります。

作品制作や学びへの活かし方

現役作家の実感を伴った美術史が、制作動機の再確認や新しい技法への挑戦を促します。